近年、ChatGPTなどの生成AIを活用して、自社ブログやサービス紹介文を書いている企業が増えています。

でも、「なんとなく読みにくい」「アクセスが伸びない」と感じたことはありませんか?

原因のひとつが、AIっぽさが残ったまま公開してしまっていること。機械的な言い回しや薄い内容が、知らず知らずのうちに読者の信頼を損ねている可能性があります。

そこでおすすめなのが、AIチェックツールを活用して、文章を整えるという方法です。この記事では、無料で使えるツールや注意点をわかりやすく解説していきます。

リンキープス ライター兼コンサル

これまで書いた記事は2,500以上、上位10位以内 獲得多数。

「ウェブ解析士」の資格を持っているため、執筆から検証まですばやくPDCAを回せます。

集客・売上UPのため、文章にとことんこだわります!

記事で悩んでいる方はぜひご相談ください。

AIチェックツールとは

AIチェックツール(AIチェッカー)とは、「人が書いた文章か、それともAIが作成した文章か」を判定するサービスです。

生成AIには特有の言い回しや語彙のクセがあり、それをもとにAIらしさの有無を見極めます。

- 感情表現がほとんどない

- 無機質で人間味が薄い

- 事実の裏付け(根拠)があいまい

- 内容に個性がない

- 同じような言い回しが多い

AIが生成した文章は一見きれいに整っていますが、読み手の共感や信頼を得にくいという弱点があります。

特に、企業のブログやサービス紹介ページでは「らしさ」や「熱量」が欠けてしまうと、成果につながりにくくなります。

とはいえ、毎回すべての記事をゼロから書くのは現実的ではありません。

だからこそ、AIでベースを作り、不自然な表現をチェックし、人の手で整えるという工程が効果的です。AIチェックツールは、仕上げの精度を高めるための強い味方なのです。

【SEO】AIチェックツールを使うべき理由

AIを活用すれば、誰でも手軽に自然な文章が作れる時代になりました。

しかし、Googleが重視するのは、独自の視点や実体験をもとにした情報です。

ここでは、Googleの評価基準「E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)」に照らして、AIチェックツールの必要性を解説します。

- 経験(Experience):実体験に基づく文章か

- 専門性(Expertise):深い知識があるか

- 権威性(Authoritativeness):業界で有名か

- 信頼性(Trustworthiness):正確な情報かどうか

経験(実体験に基づく文章か)

検索エンジンは「実際に使った・体験した人の声」を重視します。

たとえば、宿泊レビューや製品紹介では、画像や細かな感想など、リアルな体験が含まれているかがポイントです。

AIが生成した文章はレビューを参考にすることはできても、「使ってどう感じたか」といった主観的な情報までは反映できません。こうした違いが、コンテンツの深みや説得力に大きな差を生みます。

なお、Googleは「検索評価ガイドライン」と「Google検索セントラル」にて、独自性のないコンテンツは低品質とみなす可能性があると書かれています。詳しくは以下の記事にてご確認ください。

専門性(深い知識があるか)

医療や法律など専門知識が求められるテーマでは、誰が書いたかが重視されます。

AIは大量の情報をもとに文章を組み立てますが、最新の知見や業界特有のニュアンスには対応しきれないことも。

実際にその分野で働いている人や、現場を知る人の視点が入っているかどうかは、SEOにも大きく影響します。

記事の冒頭に「この記事を書いた人(プロフィール)」を載せていない方は、この機会に表示するようにしましょう。以下の記事でテンプレやWordPressでの設定方法を説明していますので、参考にしてみてください。

権威性(業界で有名か)

AIが生成する文章には執筆者の実績や背景がないため、検索エンジンからの評価は低くなりがちです。

つまり、「どれだけ業界において信頼されているか」も重要な指標なのです。受賞歴がある、業界団体に所属している、専門家に引用されている、そうした実績はコンテンツの価値を高めます。

他にも、ゲストブログ投稿やプレスリリースの配信も効果的。SEO施策にもつながる部分なので、おさらいしたい方は以下の記事もチェックしてみてください。

信頼性(正確な情報か)

AIは過去のデータをもとに文章を作ります。そのため、情報が古かったり、出どころがあいまいなまま記述されたりするリスクがあります。

もし読者や検索エンジンに「これはAIが書いた記事だ」と感じさせてしまうと、その瞬間に信頼を損なう可能性も。AIチェックツールを使って違和感のある表現を見つけ、編集することが重要です。

ご自身で確認するだけでなく、専門家に監修してもらうのもおすすめですよ。メリットや費用相場は以下の記事をご覧ください。

無料で使える!AIチェックツール6選

ここでは、記事公開前に試したいAIチェックツールを6つ紹介します。どのツールもアカウント登録なしで使えますよ。

判定方法や特徴を比較しながら、自分に合ったものを見つけてみてください。

| ツール名 | 特徴 |

|---|---|

| 生成AIチェッカー | AIらしさを数値で表示。全体の印象を確認するのにおすすめ。 |

| AI作文判定くん | 文法・語彙・論理などをスコア化。寸評付きで編集の参考に。 |

| GPTZero | AIらしい部分を色分け表示。世界中で広く使われている。 |

| Neural Writer | AI/人間らしさをパーセント表示。判定理由も簡単に表示。 |

| isgen.ai | 人間/AIの可能性を%で表示。日本語の精度は若干低い。 |

| Smodin | 人間/AIの判定が速い。週5回まで利用可能。 |

生成AIチェッカー

生成AIチェッカーは、テキストを貼り付けて「テキストを判定」ボタンをクリックすると、文章全体がどれくらいAIっぽいか(例:75%)を数値で表示します。

最大1万文字のため、長文記事も一度に判定可能です。

ただし、どの部分がAIらしいのかまでは教えてくれません。記事の仕上げ段階で、違和感がないか確認するために使うとよいでしょう。

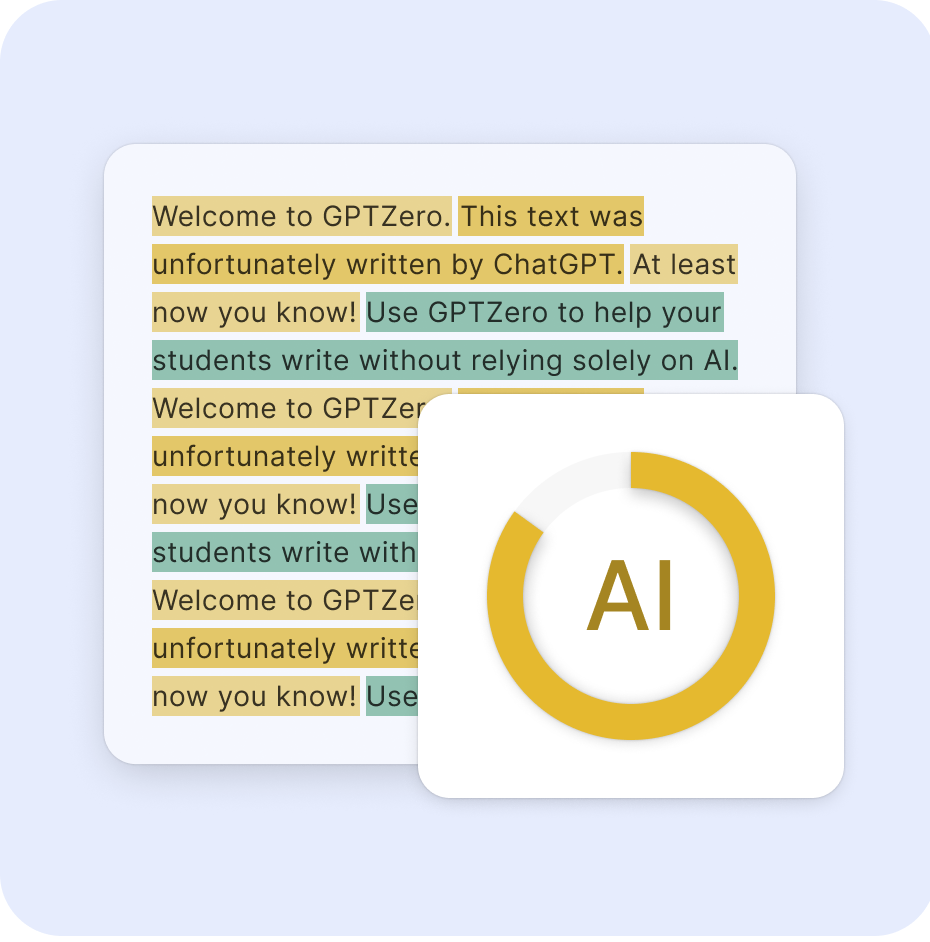

AI作文判定くん

AI作文判定くんは、文章を貼り付けて「判定」ボタンを押すだけで、文法・語彙・論理構成・感情・知識の5項目をスコア化。さらに、全体の講評(寸評)も表示されます。

読みやすさや自然さを数値で把握できるので、AIが生成した文章を人の言葉に近づけたいときの参考になります。文字数上限は特に表示されていません。

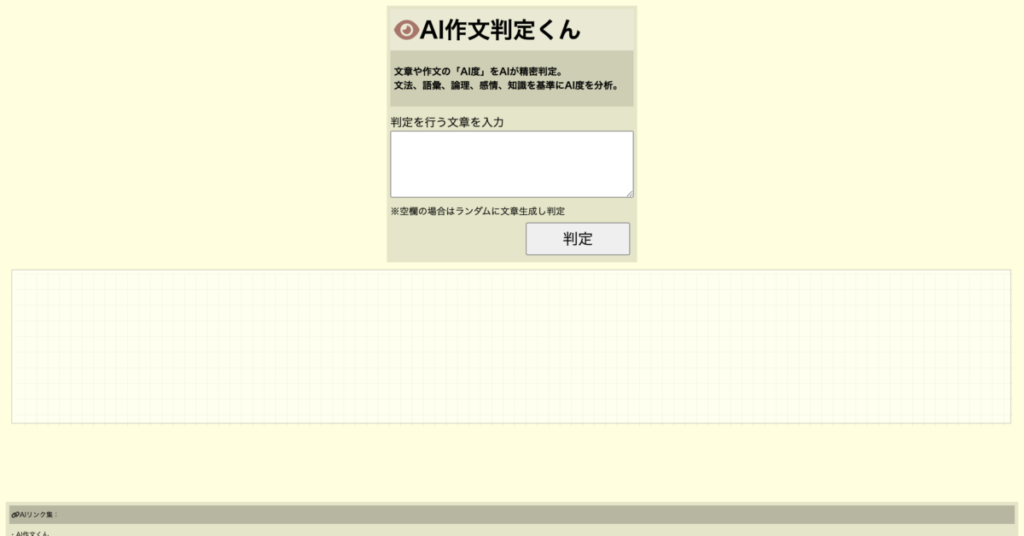

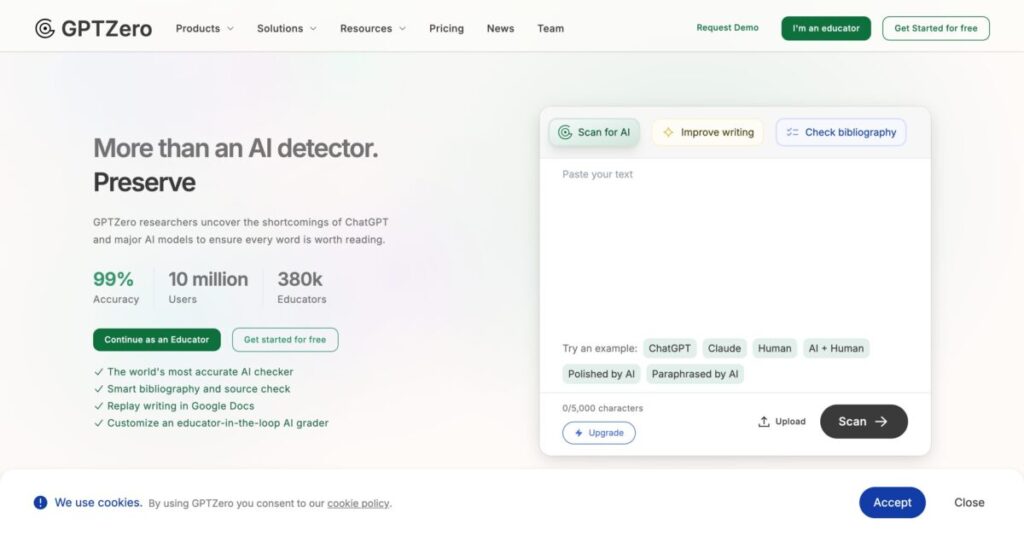

GPTZero

GPTZeroは教育機関でも導入実績があり、世界中に1,000万人以上のユーザーがいます。

テキストを貼り付けるか、Wordなどのファイルをアップロードして「Scan」をクリックすると、AI生成の可能性が高い箇所を黄色でハイライトしてくれます。最大5,000文字まで。

海外製ですが、日本語にも対応しています。ただし、英語に比べるとやや精度は低めのようです。

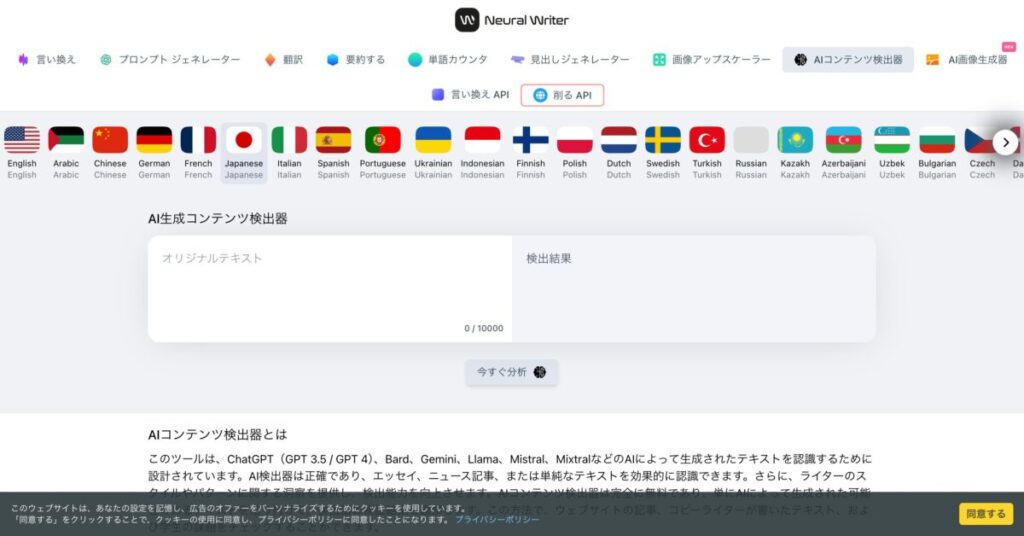

Neural Writer

NeuralWriter(AIコンテンツ検出器 )は、貼り付けた文章がどの程度AIに近いか、人間らしいかをパーセンテージで表示します。

特に便利なのが、「なぜそう判断されたか」も簡単に教えてくれる点です。たとえば「表現が単調」や「言い回しが定型的」といった指摘があるため、修正に活かしやすいのが特徴。

多言語対応なので、英語やフランス語・韓国語にも使えます。1万文字まで対応。

isgen.ai

isgen.aiは、「日本で最も正確なAI検出器」とうたうツール。

文章を貼り付けると、「人間が書いた可能性」「AIが書いた可能性」を100%ベースで表示してくれます。アカウント登録(無料プラン)すると、5回まで詳細を確認できます。

日本語にも対応していますが、翻訳の精度にはやや難あり。5,000文字まで。

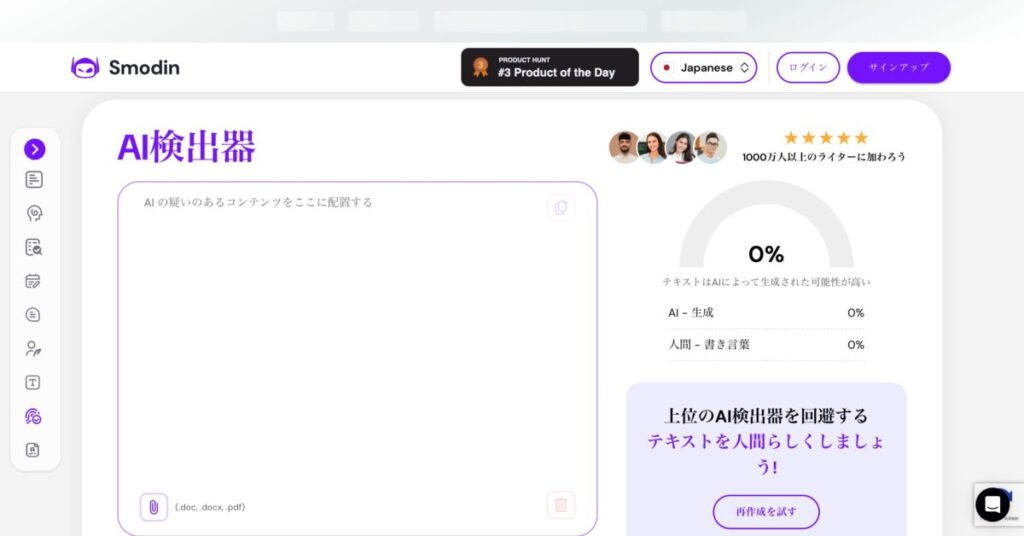

Smodin

Smodinはテキストをアップロードもでき、チェックは非常にスピーディ。

「AIコンテンツの検出」ボタンを押すと、人間 or AIの可能性がそれぞれ何%かで表示されます。5,000文字まで対応。

サクッと使える反面、週5回までという利用回数の制限がある点には注意が必要。公開前の最終チェックとして活用するのがおすすめです。

AIチェックツールを使うときの注意点

AIチェックツールは便利な反面、使い方を誤ると誤解やトラブルにつながる可能性もあります。ここでは、安心して活用するために知っておきたいポイントを紹介します。

- AI記事を公開する前に確認する

- 自分らしさを追加する

- 学習に利用される可能性

AI記事を公開する前に確認する

生成AIの記事は一見整っているように思えますが、読みにくかったりニュアンスがずれていたりすることもあります。

読者側もChatGPTなどの生成AIを利用する人が増えているので、「これ、AIが書いたな」と気付かれることも。そのまま公開すると読者の信頼を損ねるリスクがあるのです。

見込み客を逃さないよう、記事を公開する前にチェックツールを使う習慣をつけておきましょう。

文章の校正・推敲にあまり慣れていない方は、書籍で体系的に学ぶのがおすすめです。以下の記事では、Webライティングするなら読んでおきたい『記者ハンドブック』などを紹介しています。

自分らしさを追加する

AIが生成する文章は正確でも、どうしても無機質で冷たい印象になりがちです。読者との距離を縮めるには、自分の言葉での編集が欠かせません。

特に、中小企業のブログでは「共感」や「親しみやすさ」が重要な要素。

自分の経験を少し足したり、「この部分、分かりにくい」と感じた点に注釈を加えたりするだけでも、グッと人間らしい記事になりますよ。

この機会に、文章のトーン&マナーを決めておくのもよいでしょう。文末表現やカジュアルさなどをルール化しておくと、担当者が替わる時や外注する際にも役立ちます。

学習に利用される可能性

「チェックツールに入力した文章、勝手に使われないの?」と不安になる方もいるかもしれません。

基本的に、AIチェックツールは入力された文章を学習や公開には使わず、判定処理のみに用いるとしています。

ただし、サービスによっては一時的にデータを保持する場合もあるため、念のため利用規約やプライバシーポリシーを確認しておくと安心です。

まとめ

AIを使えば、記事作成の時間と手間を大きく削減できます。ただ、そのまま公開してしまうと、信頼性やSEO評価の面でマイナスになるリスクもあります。

AIチェックツールを活用すれば、「機械っぽさ」や不自然な表現を見つけることができ、読者に届くコンテンツに仕上げやすくなります。

| ツール名 | 特徴 |

|---|---|

| 生成AIチェッカー | AIらしさを数値で表示。全体の印象を確認するのにおすすめ。 |

| AI作文判定くん | 文法・語彙・論理などをスコア化。寸評付きで編集の参考に。 |

| GPTZero | AIらしい部分を色分け表示。世界中で広く使われている。 |

| Neural Writer | AI/人間らしさをパーセント表示。判定理由も簡単に表示。 |

| isgen.ai | 人間/AIの可能性を%で表示。日本語の精度は若干低い。 |

| Smodin | 人間/AIの判定が速い。週5回まで利用可能。 |

ただし、品質を保つには、AIに任せすぎず「最後は人の手で整える」ことが大切です。

リンキープスは、AIで作った原稿を「読みやすく・伝わる・成果が出る」コンテンツに整えるサービスを提供しています。

プロンプトテンプレートやGA4レポートもついて、毎月の発信がラクに・質高く続けられます。

AIが生成した文章から集客できていない方は、ぜひ一度詳細をご覧ください。