「カテゴリとタグって、どう違うんですか?」

WordPressでホームページを運用している人から、よく聞かれる質問です。

カテゴリとタグは「記事を分類する」という点が同じで、どう使い分ければいいか分からないですよね。

しかし違いを理解していないとサイト構造が複雑になり、回遊率が上がらず、サイト全体の評価も上がりません。

そこで今回はタグのおすすめ活用シーンを挙げ、カテゴリとの違いを説明します。

タグのおすすめ活用シーン

タグを活用したいシーンはこちら。

- シーン1.カテゴリが3階層以上あるとき

- シーン2.複数のカテゴリに登録したいとき

- シーン3.カテゴリをまたぐ重要なキーワードがある

カテゴリとの違い・使い分けを確認しましょう。

シーン1.カテゴリが3階層以上あるとき

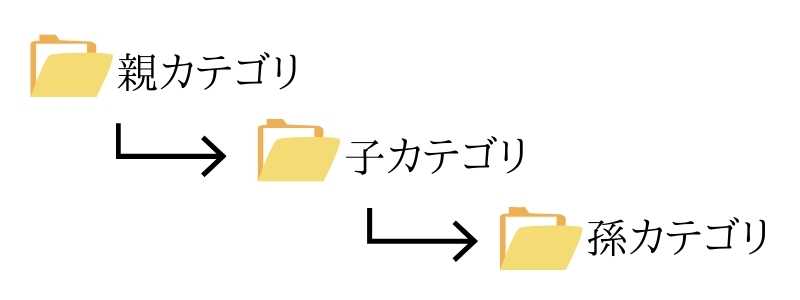

WordPressのカテゴリは階層構造(親子関係)をいくつでも作れます。

しかし、深くなればなるほど複雑で、ユーザー・検索エンジンどちらにとっても分かりづらくなってしまいます。

カテゴリが4階層以上だと、離脱率が上がると言われています。

トップページから記事にたどり着くまで、ユーザーがクリックしなければいけない数が増えます。

パンくずリストも正常に表示されないため、途中のページにも戻りにくいですよね。

カテゴリはトップページから数えて3階層までを目安にし、タグはさらに細かく振り分けたいときに使います。

シーン2.複数のカテゴリに登録したいとき

「この記事、このカテゴリにもこっちのカテゴリにも当てはまるんだよなぁ…」と悩むことありませんか?

複数のカテゴリに登録したくなる気持ち、よく分かります。

しかしカテゴリは1記事につきひとつが基本です。

複数のカテゴリに登録しても、パンくずリストに表示されるカテゴリはひとつだけ。

検索エンジンもひとつのカテゴリしか認識しません。

また、ユーザーにも「違うカテゴリ一覧を見ても、同じページが並んでる…」とガッカリさせてしまいます。

複数のカテゴリに登録したい気持ちはグッと抑えて!

もっとも当てはまるカテゴリひとつに登録し、タグで補完しましょう。

シーン3.カテゴリをまたぐキーワードがあるとき

カテゴリをまたぐ重要なキーワードがあるときもタグが役立ちます。

例えば料理について「和食」「洋食」「中華」カテゴリに分けているとしましょう。

ユーザーの中には「和食」内で記事を選ぶ人もいれば、「にんじん」「玉ねぎ」といった食材で探したい人もいるでしょう。

このようにカテゴリをまたいでいても、共通点があるときにタグを付けます。

タグのおかげでピンポイントで読みたい記事を探せるので、回遊率を改善できます。

とは言え、タグが多すぎても複雑になるため1記事あたり3つまでがおすすめです。

タグのメリットはカテゴリとは違った視点で記事を探せる点ですね。

タグは必須ではない、使わないのもOK!

タグの活用シーンを紹介しましたが、無理に使う必要はありません。

カテゴリとは違ってタグ設定は必須ではないです。

SEO的にも「タグを付ければ順位が上がる」なんて簡単でもないです。

もしかして、こんな風に思っていませんか?

- 3つのシーンに当てはまらない

- タグを決めるのが面倒

- 同じようなタグが存在している

それなら、いっそタグを無くしてみてはいかがでしょうか。

回遊率の改善には、タグ以外にも「あわせて読みたい(関連記事)」や「目次の表示」などさまざまな方法があります。

記事上部のタグやタグクラウドからのクリックがないなら、削除してスッキリさせるのもアリですよ。

まとめ

今回はタグのおすすめ活用シーンを挙げ、カテゴリとの違いを説明しました。

・シーン1.カテゴリが3階層以上あるとき

・シーン2.複数のカテゴリに登録したいとき

・シーン3.カテゴリをまたぐ重要なキーワードがある

タグを活用すれば、ユーザーに「他のページも読みたい!」「このサイト読みやすい!」と回遊率が上がるでしょう。

ただし、「なんとなく良さそうだから付けている」場合は効果を期待できません。

カテゴリとタグをきちんと使い分け、ホームページの評価を改善していきましょう。