2025年7月11日、ラッコキーワードに新機能「記事本文生成(AI)」が追加されました。

これまでの「記事見出し生成」や「タイトル生成」から一歩進み、ついに記事本文まるごとをAIで作成できるようになった形です。

この記事では、実際に機能を使ってみた体験をもとに、使い方や注意点を整理しました。

ライター目線での率直なレビューとなっていますので、ブログやコラムを作成する際の参考にしてみてください。

リンキープス ライター兼コンサル

これまで書いた記事は2,500以上、上位10位以内 獲得多数。

「ウェブ解析士」の資格を持っているため、執筆から検証まですばやくPDCAを回せます。

集客・売上UPのため、文章にとことんこだわります!

記事で悩んでいる方はぜひご相談ください。

ラッコキーワードの「記事本文生成(AI)」とは?

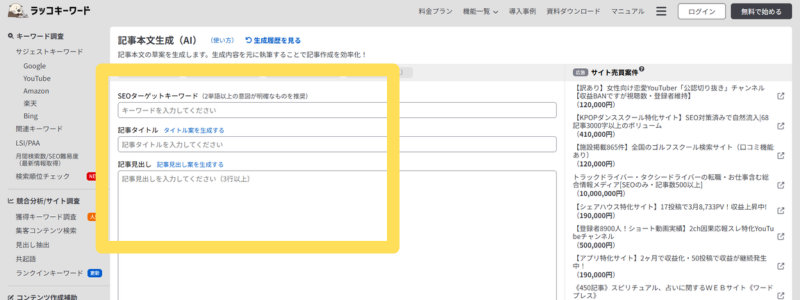

今回、ラッコキーワードに新たに追加されたのが「記事本文生成(AI)」機能です。SEOキーワードと見出しを入力するだけで、自動的に本文の草案を作ってくれるというもの。

-ラッコキーワード--1024x495.jpg)

まずは、「記事本文生成(AI)」機能の特徴を確認しておきましょう。

無料で使える!文章生成

「記事本文生成(AI)」では、SEOキーワード・記事タイトル・見出しを入力し、「記事本文生成」ボタンをクリックするだけで、AIが本文を自動で作成してくれます。

うれしいことに、フリープランでも1日1回まで無料で利用可能。ただし、使用するにはラッコIDへのログインが必要なので、アカウント未登録の方はまずは無料登録する必要があります。

もっと多くの記事を作成したい場合は、有料プランを検討しましょう。

| プラン名 | 使用回数(月あたり) | 年額料金 |

|---|---|---|

| エントリー | 50回 | 7,920円 |

| ライト | 100回 | 11,880円 |

| スタンダード | 250回 | 29,700円 |

料金は2025年7月11日時点での金額です。最新の情報は公式サイトにてご確認ください。

「記事本文生成(AI)」のメリット

「記事本文生成(AI)」は非常にシンプルで、専門的な知識がなくてもすぐに使えるのが大きな魅力です。特にこんな人におすすめです。

- 記事の構成を考える時間がない

- SEOを意識したいけれど、詳しいノウハウは知らない

- とにかくたたき台を用意したい

- 「何を書けばいいのか分からない」と手が止まっている

記事を一から作るとなると、キーワード選定や構成設計、文体の調整まで含めて時間と手間がかかります。

その点、ラッコキーワードはもともと「関連キーワードの抽出」や「検索ニーズの整理」に強みがあるため、出力される本文もH2・H3構成が比較的しっかりしています。

さらに、たった数分で見出しに沿った本文が生成されるため、草案作成にかかる時間を大幅に短縮できるのもメリットです。

たとえば、これまで1記事に4時間かけていた場合でも、「草案10分+加筆修正1時間」といった形に圧縮できる可能性も。

業務の合間に記事作成を進めたい方にとっては、非常に頼もしいツールといえるでしょう。

「記事本文生成(AI)」使い方と設定

「記事本文生成(AI)」はシンプルな操作で使える反面、設定しだいで出力内容の精度も大きく変わります。ここでは、基本的な使い方と合わせて、知っておくと便利な設定項目について紹介します。

基本の使い方(操作手順)

- 「記事本文生成(AI)」にアクセスする

ラッコキーワードのメニューから「コンテンツ作成補助」→「記事本文生成(AI)」を選択します。または、記事本文生成(AI)ページに直接アクセスします。

-ラッコキーワード--1024x495.jpg)

記事本文生成(AI) | ラッコキーワード - キーワードなどを入力する

SEOターゲットキーワード・記事タイトル・記事見出し(H2・H3)を入力します。

タイトルや見出しは「生成する」リンクをクリックすれば、AIに任せることもできます。

- 「記事本文生成」をクリックする

画面下部にある「記事本文生成」ボタンをクリックすると、本文の自動生成が始まります。

グレーでクリックできない場合は、すべての枠に入力できていないか、生成回数の上限に達しているので確認してみてください。

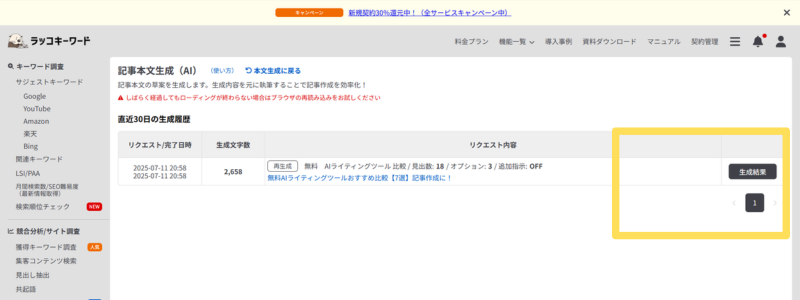

- 「生成結果」をクリックする

数分待つと「生成結果」ボタンが表示されるので、クリックします。

今回(約2,500文字)は約2分かかりました。長文だとさらに待つことになりそうです。

- 草案をコピーする

画面上部の「コピー」ボタンをクリックします。テキスト・書式付き・HTMLの3種類から選べます。

生成された内容は「生成履歴」からいつでも確認できるようです。

指示オプションの設定

記事を生成する際、「どんな形式で出力するか」を事前に指定できます。オプションは以下の3つです。

- リード文を作成する

- 箇条書きの使用を許可する(ul/li)

- 表の使用を許可する(table)

初期状態でオン(チェックあり)になっているため、何もしなくても導入文・箇条書き・表付きの草案が出力されます。

「リード文は自分で書きたい」「表はWordPressで組みたい」といった場合は、チェックを外しておくとよいでしょう。

追加指示で文体などを指定(※有料)

「小学生向けに書いてほしい」「堅めのビジネス文体にしたい」など、より細かい指示を加えたいときに使うのが「追加指示」欄です。

ただし、この機能はフリープランでは利用できません(2025年7月11日時点)。自社サイトに合ったトーンに細かく合わせたい場合は、スタンダードプランの契約が必要になります。

AIモデルの選択(※有料)

出力に使用されるAIの種類も選択できます。現在は「GPT-4o mini」または「GPT-4.1」が用意されています。

文章の自然さや構成力を重視するなら、GPT-4.1の方がオススメです。

ただし、こちらもフリープランでは利用できず、ライトプラン以上の契約が必要です。しっかりした文章を安定して出力したい場合は、アップグレードを検討してみましょう。

「記事本文生成(AI)」を使ってみた!レビュー

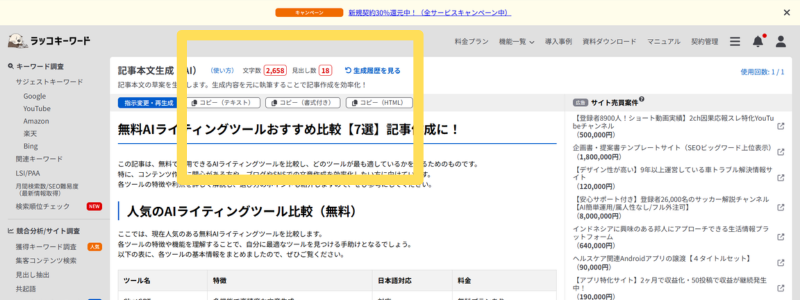

実際に「記事本文生成(AI)」機能を使って、記事の草案を作成してみました。入力した情報や出力された記事の特徴を踏まえて、率直にレビューしてみます。

「AIライティングツール 比較」で生成

今回、以下の内容を入力して試してみました。

- キーワード:無料 AIライティングツール 比較

- 記事タイトル:無料AIライティングツールおすすめ比較【7選】記事作成に!

- 見出し:H2人気のAIライティングツール比較(無料)、H2AIライティングツールの選び方

記事構成を全部見たい方はクリック

H2人気のAIライティングツール比較(無料):無料で使えるツールの特徴、どんな人におすすめか

H3ChatGPT

H3Gemini

H3Notion AI

H3Claude

H3Perplexity AI

H3Catchy

H3ラクリン

H2AIライティングツールの選び方

H3料金(無料プランは機能が限定的。月額3000円~予算に合うものを)

H3生成文字数(1回の生成や月間での制限がある)

H3日本語対応(海外製のものが多い。日本語だと精度が落ちる場合あり)

H3SEO機能(キーワードを踏まえてくれるか)

生成された全文を見たい方は、以下からご確認ください。

出力記事を読んでの感想

出力された記事は全体で2,658文字。

読みやすさを意識した文体になっており、初稿としては悪くありません。表も自動生成されていたのは良いポイントでした。

ただし、AIっぽさやテンプレ感は否めず、記事の質を高めるには編集が不可欠です。例えば、選び方として「日本語対応」を挙げましたが、以下のような文章になってしまいました。

日本語対応の有無は、日本のユーザーにとって非常に重要です。

日本語に特化したツールは、より自然な文章を生成することができます。

自分が使用する言語に対応しているかを確認しましょう。

「そりゃそうだね」としか言えません。

「AIライティングツールには海外製ツールも多いので、日本語に対応しているかどうかもチェック」のような記述が欲しかったですね。

ラッコAIは「たたき台」としては十分だが、情報の深掘りや具体例の挿入は人間の視点で補う必要があると感じました。

「記事本文生成(AI)」を活用する際のポイント

「記事本文生成(AI)」機能は便利ですが、AI任せにすると「読まれにくい記事」になってしまうこともあります。

ここでは、実際に使ってみて感じた弱点と、それをカバーするための工夫について紹介します。

記事構成に独自の視点を加える

ラッコキーワードのAI生成は、構成や文の流れが整っている一方で、テンプレート的な仕上がりになりやすい傾向があります。特に見出しやタイトルまでAI任せにすると、独自性がほとんどなくなる点には注意が必要です。

どうしても似たような言い回しや構成になるため、読み手に「どこかで読んだような記事だな…」と感じさせてしまうことも。

こうした記事はユーザーの満足度が下がりやすく、離脱率の悪化→検索順位の低下につながるリスクもあります。

そこで大切なのが、自社ならではの視点を見出しに加えること。たとえば、自社の強みや業界での実績、実際のレビューなどを見出しに盛り込むだけでも、内容に深みが生まれます。

読み手に「この会社だから言えることだな」と思ってもらえるような構成を意識すると、記事の価値がグッと上がります。

また、Googleはオリジナリティを評価するので、検索順位の向上にもつながります。以下の記事では公式の情報源をまとめているので、ガイドラインなどをおさらいしたい方は要チェックです。

ペルソナを設定する

AIは一般的な情報の整理には強いものの、読者の悩みや背景まで深く踏み込むのは苦手です。

たとえば、建設業のBtoB営業や、地方の医療系求人といった業界や地域性が関わるテーマでは、どうしても表面的な内容にとどまりがちです。

「この文章、自分たちのことを言っているな」と読み手に感じてもらうためには、ペルソナ(想定読者)を明確にしたうえでの補足や具体事例の追加が欠かせません。

ラッコキーワードで生成された記事をそのまま使いたい場合は、有料プランで使える追加指示欄に、読者の属性や抱えている課題を細かく指定するとよいでしょう。

まだペルソナを設定していない方は以下の記事をご覧ください。

感情を加える

AIが生成する文章は整っていても、感情や共感の要素が乏しく、淡々とした印象になりがちです。

読み手の悩みや背景を深く理解しないまま書かれた記事は、どうしても「情報を並べただけ」の内容になってしまうのです。

たとえば、「ダイエットしたいのに白米をやめられない30代女性」のように、読者像を具体的に思い描き、その人に話しかけるようなトーンで書くだけでも、伝わり方は大きく変わります。

読者が「わかる、それ私だ」と感じれば、記事への信頼や没入感はぐっと高まります。

ラッコAIの出力はあくまで下書きとして活用し、最後は人の手で「感情」や「共感」を加えて仕上げる。これが、読み手の心に残る記事をつくるポイントです。

以下の記事ではマーケティング心理について解説しています。ぜひ内容に加えてみてください。

専門家・ライターと協力する

結局のところ、AIだけで「読まれる記事」を完成させるのは難しいのが現実です。かといって、自社のスタッフがゼロからすべて書くのは、時間も労力もかかりすぎてしまいます。

だからおすすめしたいのが、AIとプロのライター(または編集者)を組み合わせる方法です。

AIにたたき台を作ってもらい、専門家が内容を深掘りし、言葉選びや構成を整える。こうすることで、スピードとクオリティの両立が実現できます。

特に「読者の行動を促したい」「信頼感のある記事に仕上げたい」といった場合には、人の視点が欠かせません。

まとめ|AIを活かして、伝わる記事をつくるには?

ラッコキーワードの「記事本文生成(AI)」は、スピーディに記事のたたき台を用意できる便利な機能です。特に、構成を考える時間がないときや、SEOに不慣れな方には心強い存在といえるでしょう。

ただし、生成された内容はあくまで「ベース」にすぎません。

読み手の悩みや感情に寄り添った表現、業界特有の視点、共感を生む構成などは、やはり人の手で補う必要があります。

「AIを活かしながら、自社の強みや伝えたい思いをきちんと届ける」この考え方が、これからのWebマーケティングでは大きな武器になります。

ラッコキーワードの無料プランを使いたおしたい方は、以下の記事も読んでみてください。